在留外国人の日本語教育|子どもと大人の日本語学習における課題とは? 共生社会の実現に向けて行うべき教育環境の整備

日本に住む在留外国人の数は年々増加しており、多文化共生社会の実現が求められています。そのなかでも日本語教育は、外国人が日本で生活し、働き、社会に溶け込むためには欠かせない重要な要素です。

しかし、子どもと大人、それぞれの日本語学習には課題が存在し、これらを解決するための教育環境の整備が急務となっています。

本記事では、在留外国人の子どもと大人が直面する日本語学習の課題を整理し、それに対してどのような対策が必要かを解説していきます。

目次

子どもの日本語学習における課題

日本では国際人権規約等を踏まえ、外国人がその子どもに公立学校で義務教育を受けることを希望した場合、日本人と同一の教育を無償で受けられる機会が提供されています。

しかし、いくつかの問題が発生していることに伴い、ほとんどの外国人の子どもが平等な教育を受けられているとは言い難い状況にあります。

言語習得と学校教育のバランス

在留外国人の子どもたちが直面する大きな課題のひとつは、日本語習得と学校教育のバランスです。

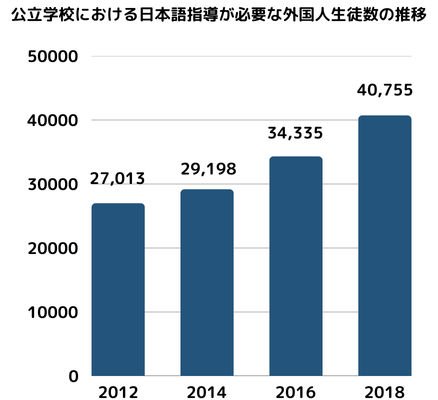

令和3年5月に文部科学省から発表された『外国人児童生徒教育の現状と課題』では、公立学校における日本語指導が必要な生徒は6年間で1.5倍に増えています。

こうした生徒のうち2割以上が日本語指導などの特別な指導を受けることができていないとされています。

このように、日本の学校では、日本語能力が十分でない子どもたちに対する特別な支援が不足しており、授業内容を理解するのが難しい状況が見られます。この結果、学業不振や孤立感を抱える子どもも少なくありません。

多言語環境の影響

コミュニケーションに母語が使われる家庭では、日本語の習得が遅れるケースもあります。

家庭は子どもが言葉を学ぶ環境のひとつであり、親とのやり取りで基礎となる言葉を習得します。そのため、親の意思決定や行動が子どもの言語面での成長に大きく影響を与えます。

なので、家族全体が日本語を話せない、または片言の場合、子どもが日本語を学ぶ機会が少ないということになります。

また日本では、外国人の親を対象としたサポートがあまり充実していないこともあり、複数言語環境にいる子どもの言語の問題が認識されにくくなっています。

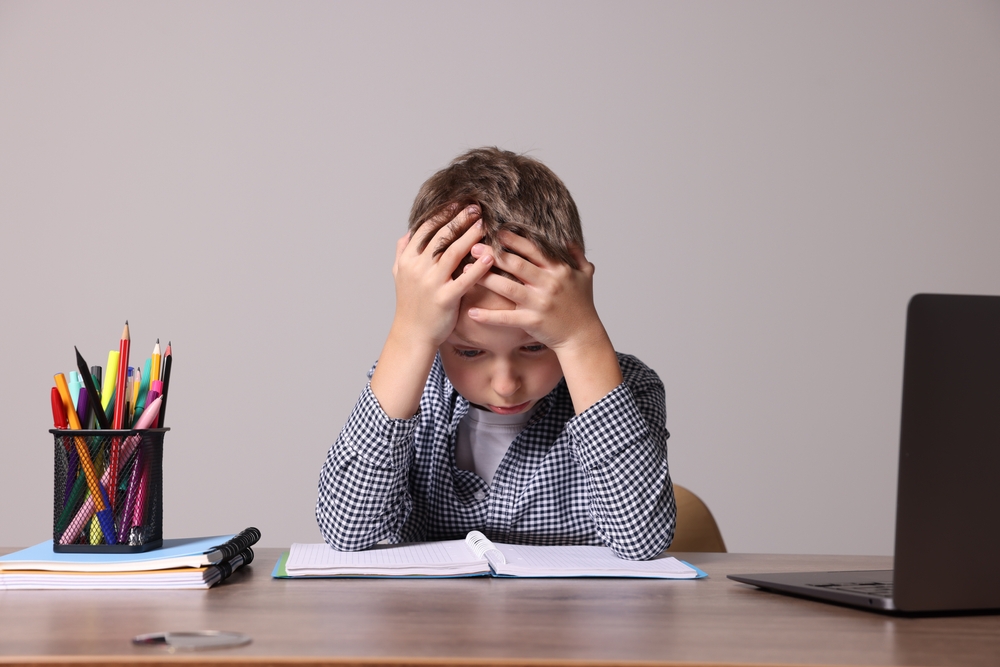

心理的負担

異文化に適応していく過程で、子どもたちは心理的なストレスを抱えることがあります。

日本語を理解することができないため、学校の授業についていくことができず、教室の机に向かって毎日ただ座っているだけだったり、友達を作れずに強い孤独を感じたりということは少なくありません。

また、うまく日本語を話せないという理由でいじめや偏見を受けるリスクもあり、これが日本語の学習意欲をさらに低下させる原因となります。

大人の日本語学習における課題

仕事との両立

在留外国人の多くが仕事をしながら日本語を学んでいます。

しかし、仕事が忙しかったりシフト制で固定されている勤務時間が日本語を学習する時間の確保を困難にしています。特に労働環境が厳しい技能実習生にとって、日本語学習の優先順位が低くなりがちです。

教材や教育機会の不足

地方在住者の場合、近くに日本語教室がない、または質の高い教材や指導者が不足しているという問題があります。

令和6年7月に文部科学省から発表された『日本語教育関係 参考データ集』では、過去10年間、日本語教師のうちボランティアの割合は5割から6割で推移しています。

令和4年度においても、ボランティア49.0%、非常勤による者36.1%、常勤による者14.9%となっており、 日本語教育の提供は、ボランティア・非常勤の教師に支えられている現状です。

さらに、既存の日本語教材は文法や表現が複雑で、初心者には難しい場合も多いです。

実践的な日本語能力の不足

日常生活や仕事で必要とされる、書類の読み書きなどの実践的な日本語の会話を学ぶ機会が限られていることも課題です。日本語検定などのほとんどの学習プログラムが試験対策に重点を置いており、実生活で役立つ日本語スキルの習得が後回しにされがちです。

教育環境の整備に向けてできること

多様な日本語教育プログラムの導入

子どもと大人、それぞれのニーズに応じた柔軟な教育プログラムの導入が必要です。例えば、子どもには学校内での日本語サポートクラスや、自分の母語を維持しながら日本語を学べるバイリンガル教育プログラムを提供することが効果的です。

一方、大人向けには、仕事のスケジュールに合わせた夜間学校での授業やオンラインでの日本語学習プログラムを充実させることが求められます。

地域コミュニティとの連携

地域コミュニティが果たす役割もとても重要です。地域別に活動している日本語ボランティアや、NPOが提供している無料の日本語教室をさらに活用・拡大することで、学習に取り組むハードルを下げることができます。

また、地域イベントやワークショップを通じて日本語を使う機会を増やすことも有効です。

IT技術の活用

AI翻訳ツールやオンラインプラットフォームを活用することで、日本語学習の効率を向上させることができます。特に、スマートフォンを使った学習アプリや、AIを活用した会話練習ツールは、コストを抑えながら多くの人に利用してもらえる可能性があります。

日本語教育における政府の支援強化

政府が日本語教育に対してさらに積極的な支援を行うことも重要です。例えば、学校や企業が日本語教育を提供する場合の補助金制度を充実させ、日本語教師の養成プログラムを取り入れることで、教育環境の質を向上させることができます。

おわりに

日本語教育の充実は、単なる言語スキルの向上にとどまらず、在留外国人が日本社会に適応し、積極的に参加するための基盤となります。また、日本人と外国人の相互理解を深める手段としても重要です。

そのためには、子どもと大人の学習ニーズを的確に把握し、個別の課題に対応した教育プログラムや支援体制を整備する必要があります。地域社会や企業、政府、教育機関が連携し、多様なバックグラウンドを持つ人々が共に暮らしやすい社会を目指すことが、多文化共生社会の実現につながるでしょう。

外国人にかかわるデータなどを詳しく知りたい、という方は、ぜひ「Guidable Marketing(ガイダブル・マーケティング)」をお試しください。日本でもっとも多くの外国人人材が登録しているともいわれる「Guidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)」から独自のデータを算出できます。

興味をお持ちの方は、ぜひいちどお問合せください!